Autor: Catherine Perez-Shakdam

Hay un momento único en el calendario judío. Al terminar el año viejo y comenzar el nuevo, los judíos de todo el mundo se reúnen para Rosh Hashaná, la «cabeza del año». No es solo una fiesta de renovación, sino una meditación sobre la creación misma: un recordatorio de que el mundo renace perpetuamente, de que la historia no es una línea recta sino un ciclo, de que la humanidad es constantemente convocada a su origen.

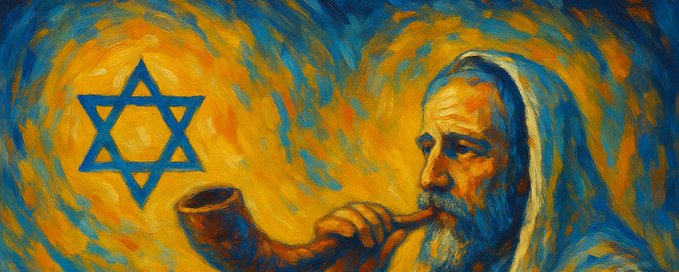

El shofar suena. No es música, sino un grito. El cuerno de carnero traspasa el corazón como ninguna palabra puede, recordando a Abraham e Isaac en la montaña, recordando la alianza y el sacrificio, recordando la antigua llamada a la conciencia. Durante milenios, los judíos han escuchado ese mismo sonido, la nota cruda que resuena en desiertos, shtetls, sinagogas y ciudades. En ese sonido reside la esencia de la tradición judía: la convicción de que la historia tiene sentido, que la vida tiene propósito y que la humanidad está ligada al Señor de los Ejércitos por la responsabilidad.

Rosh Hashaná suele reducirse a una pintoresca celebración de Año Nuevo. Pero no es nada parecido. Es un drama cósmico. Marca el nacimiento del mundo mismo, un momento en el que, según la tradición judía, el Señor de los Ejércitos juzga a toda la creación. Es el día en que se le pregunta a la humanidad no solo quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser. Es un recordatorio de que el arrepentimiento —la teshuvá— siempre es posible, de que ninguna vida está demasiado lejos, de que ninguna alma está indefensa.

Esta idea del retorno reside en la esencia del judaísmo. Regresar no es solo arrepentirse, sino recordar. Es recordar quiénes somos en nuestra raíz, reconocer la alianza que nos hizo pueblo, aceptar la carga y la bendición de ser humanos. Y es aquí donde el judaísmo ofrece algo que el mundo olvida con demasiada frecuencia: que las religiones abrahámicas —el cristianismo y el islam— surgieron de la tierra del judaísmo.

Después de todo, fue Abraham quien primero escuchó la llamada del Señor de los Ejércitos para dejar su hogar y emprender el viaje hacia una promesa invisible. Fue Moisés quien recibió la Torá en el Sinaí, el pacto que se convertiría en la piedra angular de la moralidad de las civilizaciones venideras. Fueron los salmos de David y la sabiduría de Salomón los que moldearon la imaginación religiosa tanto de Occidente como de Oriente. Antes de que existiera la iglesia o la mezquita, existía la sinagoga. Antes del Evangelio o el Corán, existía la Torá.

Y, sin embargo, el judaísmo es más que un origen. Es continuidad. A pesar de su antigüedad, el judaísmo nunca ha sido una reliquia. Es una tradición viva, renovada con cada generación, reinterpretada con cada exilio y regreso. Rosh Hashaná encarna esta verdad: cada año el ciclo comienza de nuevo, y cada año los judíos reafirman que la creación misma no está completa, que la humanidad es socia del Señor de los Ejércitos para traer orden del caos, justicia de la injusticia, luz de la oscuridad.

Por eso la tradición judía importa no solo para los judíos, sino para el mundo. En su núcleo reside una afirmación radical: que los seres humanos son creados b’tzelem Elohim, a imagen de Dios. Esta idea, nacida de la Torá, se ha convertido en la piedra angular de la dignidad humana en todas las culturas. De ella emana la creencia de que la vida es sagrada, que se exige justicia, que el extranjero debe ser protegido, que la viuda y el huérfano no deben ser abandonados. Es la semilla de la que brotarían las grandes visiones morales del cristianismo y el islam.

Pero el judaísmo insiste en algo más, algo singularmente propio: que la fe es inseparable de la responsabilidad. Ser judío no es aislarse del mundo, sino santificarlo. Cada acto —comer, descansar, trabajar, amar— puede ser sagrado. El gran drama del judaísmo no se limita al cielo, sino que se desarrolla en las cocinas, los mercados y las calles. Rosh Hashaná nos recuerda que cada acto humano está inscrito, cada decisión importa y que en el libro de la historia nada es demasiado pequeño para ser redimido.

En un mundo que a menudo anhela la simplicidad, el judaísmo insiste en la complejidad. Es una fe que abraza la paradoja: exilio y retorno, sufrimiento y alegría, juicio y misericordia. Rosh Hashaná es a la vez solemne y dulce: la severidad del juicio divino suavizada por manzanas bañadas en miel. La dulzura no niega la solemnidad, ni la solemnidad la borra. Al contrario, coexisten, como en la vida misma.

Es este equilibrio lo que convierte al judaísmo en una fuente de sabiduría para nuestra época fracturada. En una época de consignas y absolutos, la tradición judía nos enseña a afrontar las contradicciones sin desesperanza. A recordar que incluso en el exilio puede haber cántico, que incluso en el juicio puede haber misericordia, que incluso en la desolación puede haber belleza. La historia judía no es la de un pueblo perfecto, sino la de un pueblo falible, atado por la esperanza; un pueblo que, una y otra vez, tropieza y se levanta, deambula y regresa.

Así pues, al acercarse Rosh Hashaná, el mundo haría bien en escuchar el clamor del shofar. No es un clamor solo para los judíos. Es un clamor por la humanidad: una llamada a la conciencia, a la humildad, a la responsabilidad. Es un recordatorio de que la civilización misma tiene una deuda con el judaísmo, y de que los principios morales que hoy damos por sentados —la dignidad del individuo, la santidad de la vida, la búsqueda de la justicia— tienen sus raíces en el pacto del Señor de los Ejércitos en el Sinaí.

Durante demasiado tiempo, el mundo se ha mostrado reacio a reconocer esto. El judaísmo ha sido caricaturizado como particularista, tribal y anticuado. Sin embargo, al analizarlo a fondo, descubrimos que el judaísmo es nada menos que el fundamento de la familia abrahámica: la fe ancestral que se atrevió a proclamar por primera vez que la historia tiene sentido, que el Señor de los Ejércitos exige justicia y que la humanidad puede elegir regresar.

Al reunirse este Rosh Hashaná, los judíos mojarán manzanas en miel, bendecirán el año venidero y rezarán para ser inscritos en el Libro de la Vida. Pero tras el ritual yace algo universal: un recordatorio de que cada uno de nosotros, judío o no, está llamado a rendir cuentas. Cada uno tiene la oportunidad de retornar, de sanar, de comenzar de nuevo.

La belleza del judaísmo no reside en que pretenda ser perfecto, sino en que ofrece renovación. Es la fe de las segundas oportunidades, de los ciclos y los retornos, de los pactos rotos y restaurados. Y en un mundo fracturado que a menudo parece irreparable, ese mensaje es sumamente urgente.

Rosh Hashaná no es solo el año nuevo judío. Es el año nuevo de la humanidad. Es el nacimiento del mundo, el día en que todos estamos invitados a recordar nuestros orígenes e imaginar nuestro futuro. El shofar nos llama a la raíz: a la fe que lo inició todo, al pacto que dio origen a la familia abrahámica, a la verdad de que somos capaces de cambiar.

Reconozcámoslo, pues, sin rodeos: el judaísmo no es solo la raíz de la tradición abrahámica. Es un testimonio vivo de resiliencia, responsabilidad y renovación. Este Rosh Hashaná, que el mundo escuche el clamor del shofar. Que recuerde la voz del Señor de los Ejércitos. Y que todos, a nuestra manera, regresemos.

Fuente: https://x.com/WeBelieveIsrael/status/1963326269019300065