Publicamos hoy este interesante estudio de Matthew D. Warshawsky sobre cinco poemas de nuestro poeta Moisés ibn Ezra. Si el poeta abriera sus ojos, vería cómo los nuevos almorávides obligan a las florecientes comunidades judías a defender, una vez más, su derecho a existir, a expresarse y a mantener viva su cultura. La lectura de sus versos, en diálogo con la mirada crítica de Warshawsky, nos recuerda que la poesía no solo es memoria, sino también un espejo del presente.

Por Matthew D. Warshawsky *

La expulsión y conversión forzosa de los judíos de España en 1492, decretada por los Reyes Católicos Isabel y Fernando, es el ejemplo más famoso y de mayor alcance del exilio judío de la península Ibérica. Sin embargo, los judíos españoles medievales también sufrieron otros casos de desplazamiento entre los siglos XI y XIII, primero tras la desintegración del califato de Córdoba en pequeños reinos llamados taifas , y luego durante el breve pero violento gobierno de los almorávides y los almohades. En lugar de brindar apoyo político y militar en al-Ándalus, o la España islámica, como habían solicitado las taifas individuales , estos musulmanes bereberes impusieron formas de islam cada vez más estrictas que las que habían existido bajo el califato. Durante su control, desde finales del siglo XI hasta mediados del XII, los almorávides mantuvieron el estatus de los judíos como ahl al-dhimma , o personas protegidas, al mismo tiempo que los marginaban, por ejemplo, al obligarlos a llevar un símbolo identificativo en su ropa (Ray, pág. 58). Del mismo modo, los almohades, que gobernaron hasta la primera parte del siglo XIII, obligaron a sus súbditos judíos, cristianos e incluso musulmanes a convertirse a la forma de islam que practicaban (Ray, págs. 59-61). Muchos judíos que se negaron a convertirse huyeron a reinos islámicos y cristianos comparativamente más tolerantes en otras partes de Iberia; otros, como la familia de Moisés ben Maimón (Maimónides), abandonaron la península Ibérica rumbo al norte de África.

Este artículo estudia cinco ejemplos de poesía profana escrita por Moses ben Jacob ibn Ezra (c. 1055-c. 1138), judío cuyo exilio de al-Ándalus a regiones del centro y norte de España marcó profundamente su obra. Este desarraigo físico y emocional explica cómo estos textos comunican el amor de Ibn Ezra por Granada, ciudad del sur de España donde nació y residió en sus primeros años, así como el dolor del aislamiento y el resentimiento que le causó su destino, todo ello acompañado de una inquebrantable admiración por su capacidad como escritor. El carácter profundamente personal de estos poemas también revela la humanidad del poeta, mostrando la compleja y contradictoria cosmovisión de esta personificación de la Edad de Oro hebrea de la Iberia medieval.

Un resumen de la biografía de Ibn Ezra y el contexto histórico de su vida puede ilustrar los reveses y la melancolía resultantes que impregnan su poesía del exilio. Nacido aproximadamente en 1055 en el seno de una de las familias más prestigiosas de la comunidad judía de Granada (Cano Pérez, p. 97), disfrutó de una educación privilegiada que incluyó el estudio del hebreo, el árabe, el griego y, quizás, el latín (Brody, págs. xx-xxi). Siendo niño, su familia abandonó Granada para trasladarse a la cercana ciudad de Lucena debido a los disturbios contra los judíos en 1066, entre cuyas víctimas se encontraba Joseph ha-Nagid ibn Nagrela, visir judío del rey e hijo del ilustre poeta y cortesano Samuel ibn Nagrela (Brann, p. 61). En Lucena, que en aquel momento era un centro de erudición judía, Ibn Ezra estudió en la academia rabínica del erudito talmúdico y poeta Isaac ibn Ghiyyat. En su análisis en prosa de los poetas hebreos de al-Andalus escritos en árabe, Kita̅b al-muḥa̅ḍara wal-muda̅kara ( Libro de conversación y deliberación ), Ibn Ezra describió a Ibn Ghiyyat como un “maestro de la correcta expresión hebrea… [que] escribía meticulosamente en prosa y creaba versos brillantemente (“maestro de la correcta expresión hebrea… . redactado en prosa con pulcritud y compuso versos con brillantez”; p. 80; traducido del árabe al español por Abumalham Mas y del español al inglés por el autor).

Tras una breve estancia en Lucena, Ibn Ezra y su familia regresaron a Granada, donde el joven desarrolló su talento creativo en compañía de otros poetas de lengua hebrea, entre ellos Yehudah Halevi, recién llegado y de quien se convirtió en mentor. Ibn Ezra también ejerció como șaḥib al-šurṭa , o jefe de mercados, en la corte de Abd Allah ibn Buluggin, último rey de la dinastía zirí en la taifa de Granada. Más allá de sus actividades poéticas y cortesanas, Ibn Ezra se casó y fue padre, aunque por razones desconocidas no menciona a su esposa en sus escritos (Brody, pág. XXI).

Este período de felicidad terminó abruptamente en 1090, cuando Ibn Ezra tendría aproximadamente treinta y cinco años, debido a la toma de Granada por los almorávides liderados por el emir Yusuf ibn Tashfin. La inflexibilidad teológica de estos musulmanes bereberes acabó con la relativa tolerancia de los judíos en la ciudad y sus alrededores, desarraigándolos de un lugar que en árabe se había llamado Garnata al-yahud , o Granada de los judíos. En parte debido a esta catástrofe, pocos judíos permanecieron en Granada durante los reinados posteriores de las dinastías almohade y nazarí, esta última finalizada el 2 de enero de 1492, apenas tres meses antes del edicto que ordenaba la expulsión o conversión de todos los judíos de los reinos de Castilla y Aragón.

Los tres hermanos de Moisés ibn Ezra huyeron de Granada debido a la invasión almorávide: el mayor, Isaac, a Córdoba; el segundo, José, a Toledo; y el menor, Judá, a un destino desconocido (Brody xxii). Un misterio aún mayor es por qué Moisés permaneció en Granada cinco años más y, cuando finalmente partió en 1095, por qué lo hizo sin su esposa e hijos. Tras señalar que el propio rey Ibn Buluggin y sus cortesanos huyeron de Granada hacia el norte de África durante la conquista almorávide, María José Cano Pérez ha afirmado que la política, y no la religión, también contribuyó al exilio del poeta (p. 98). Ibn Ezra pasó las siguientes cuatro décadas vagando infelizmente por la Península Ibérica, con paradas en Castilla, Zaragoza y Barcelona. La penuria lo obligó a buscar el apoyo económico de sus hermanos y amigos y a soportar la indiferencia de sus hijos y de las comunidades incultas en las que vivió. Poco antes de 1128, a la edad de casi setenta y cinco años, Ibn Ezra accedió al deseo de su hermano predilecto y único con vida, Judá, de regresar a Granada. Sin embargo, Judá falleció antes de que Moisés ibn Ezra pudiera emprender este viaje (Brody, pág. xxv). Su último escrito data de 1138, por lo que los estudiosos han asumido que falleció poco después.

Los académicos consideran a Ibn Ezra uno de los cuatro poetas más destacados del Siglo de Oro hebreo de la España medieval, junto con Samuel ibn Nagrela, Solomon ibn Gabirol y Judah Halevi. Escribió poesía profana y religiosa en hebreo, así como prosa en árabe (Scheindlin, pág. 261). Según Ángeles Navarro Peiro, Ibn Ezra escribió ochenta poemas de lamento, muchos de los cuales tratan su infelicidad como exiliado (“Mošé ibn ‘Ezrá”, pág. 382). El siguiente análisis estudia cinco textos similares que he leído con estudiantes de mi clase sobre musulmanes, judíos y cristianos en la España medieval, la última vez en la primavera de 2024, cuando impartía clases en el programa de estudios en el extranjero en Granada, en el que participa mi universidad. Las citas de estos poemas utilizan las traducciones del hebreo al español de Ángel Sáenz-Badillos y Judit Targarona Borrás en su antología de poetas medievales hispanohebreos, que posteriormente traduje al inglés. El primero de estos poemas, «La huida de Granada », citado íntegramente debido a su brevedad, comunica el impacto del exilio en Ibn Ezra:

Después que los días de mi juventud se tornaron

cual sombra y se acortaron los pasos de mis años,

la huida me gritó: “¡levántate, despreocupado!”,

ya su clamor retiñeron mis oídos.

Me levanté con corazón agitado y partí

e rrante, mientras mis hijos imploraban al Señor;

eran la fuente de mi vida, ¿cómo podría vivir sin ellos,

si no está conmigo la luz de mis ojos?

El Destino me ha conducido a una tierra en la que

mis pensamientos y deseos tiemblan de temor,

una gente de labios balbucientes y habla impenetrable;

al ver sus caras decae mi rostro,

hasta que el Señor me anuncia la liberación

de ellos, salvándome con la piel de mis dientes.

(Sáenz-Badillos y Targarona Borrás, p. 160)

Los dos primeros versos del poema contrastan la satisfacción de Ibn Ezra en Granada con la tristeza de la separación de la ciudad. Esta tristeza, propia del exilio, surge de la separación del poeta de sus hijos por razones aún inexplicadas; aquí, sugiere que abandonó Granada contra su voluntad. Ibn Ezra lamenta entonces el destino que lo ha obligado a vivir entre gente inculta, ya sean cristianos o judíos, que no lo comprenden ni él mismo. Sumido en este aislamiento, el poeta busca la liberación de Dios, comparándose con Job, quien en el texto bíblico se queja de que familiares, amigos, conocidos y sirvientes se han vuelto hostiles debido a lo que Job considera una persecución injusta por parte de Dios (Job 19). Por esta razón, la “liberación” que anhela Ibn Ezra evoca el lamento de Job, para quien “Aquellos a quienes amo se han vuelto contra mí. / Mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne; escapo con la piel de mis dientes” ( Biblia de Estudio Judía , Job 19.19-20). Como observó Edward L. Greenstein, en este momento de la narración, las mandíbulas de Job están pegadas, lo que le impide hablar; sin embargo, dado que continúa hablando, la expresión es “una presunción literaria” (nota a Job 19.20, 1523).

Desde más allá de Granada, Ibn Ezra continuó escribiendo panegíricos, o poemas de alabanza, adaptando a sus circunstancias un género común entre los escritores musulmanes y judíos de al-Ándalus. Por ejemplo, en la segunda obra que estudia este artículo, el poeta incluye una elegía anónima dentro de un texto que también lamenta su aislamiento en la España cristiana, añora la Granada de su juventud y se jacta de su talento. De estos componentes, el que más destaca contrasta su juventud con su melancolía actual. Así, separado de sus seres queridos debido a la toma de Granada por los almorávides, Ibn Ezra se lamenta:

Es como si hubieran convertido en odres mis pupilas

para humedecer mis mejillas, o en nubes de tormenta,

por la ausencia de los amigos que me dejaron y me faltan,

aunque estén presentes en mis pensamientos” (p. 161, vv. 12-13).

Esta soledad es aún más penetrante como antítesis de su vida anterior en Granada, donde “los días de mi vida llenos del néctar del amor / y bebidos sólo del vino de mi juventud / los pasé en las tierras más placenteras” (“los días de mi vida saciados del néctar del amor / y ebrios tan sólo del vino de mi juventud / los pasé en la más agradable de las tierras”; p. 162, vv. 16-17).

Al mismo tiempo, el poeta enfatiza que los habitantes de Granada, más que sus atributos físicos, ennoblecieron la ciudad, mostrando así el impacto de su desplazamiento: “pues son los hombres que dan vida a las casas, / y cuando ellos faltan sólo guardan espíritus”; (p. 162, v. 21). Ibn Ezra se queja de vivir “en desierto de onagros. / Son hombres salvajes necesitados de un poco de ciencia”; (p. 162, vv. 24-25). Este menosprecio de las personas que vivían al norte de al-Ándalus muestra que los judíos ibéricos no eran un monolito y no se consideraban iguales. También confirma una paradoja por la cual, al menos durante el siglo XII, la vida cultural judía era más rica en el contexto cada vez más intolerante de la España islámica que en las zonas controladas por los cristianos de la Península Ibérica que aceptaban la presencia de judíos.

En contraste con la soledad que caracteriza su obra, Ibn Ezra mantuvo una amistad con Yehudah Halevi (c. 1070-1141), la encarnación más icónica de la poesía hebrea de al-Ándalus. Esta amistad comenzó cuando Halevi, natural de Tudela, en la región navarra del norte de España, viajó a al-Ándalus de joven para estudiar (Brody, págs. 189-90, n. 27a). Durante los años posteriores al exilio de Ibn Ezra en 1095, Halevi instó sin éxito a su amigo, de mayor edad, a unirse a él en el sur, pero Ibn Ezra se negó a hacerlo a pesar de las quejas expresadas en sus poemas. Español Sáenz-Badillos y Targarona Borrás afirman que Ibn Ezra se refiere a Halevi en uno de estos textos, “Los ojos de las rocas lloraron amargamente”, que categorizan como un “poema de amistad”, aunque no menciona abiertamente a su amigo de Tudela (pp. 164-165). Además de la aparente amistad con Halevi que describe el poema, su aspecto más notable es su tratamiento de los conflictos familiares que contribuyeron al exilio de Ibn Ezra de Granada: “endurecieron su corazón los hijos de mi madre aunque / mis amigos lo tuvieran abierto por mi causa” (p. 164, v. 4); y una línea después, «gente desconocida se me acercó deprisa al ver que mis propios hijos me ultrajaban» (p. 164, v. 4). Estas referencias a los hermanos e hijos de Ibn Ezra llevan al lector a preguntarse qué había ocurrido entre ellos y el poeta para provocar sus respectivos corazones endurecidos e insultos. Asimismo, Ibn Ezra no identifica a estos amigos ni a las «personas desconocidas», ni explica por qué lo apoyaron, a diferencia de su propia familia.

Al igual que su descripción de las personas entre las que vive como onagros en el poema anterior, aquí Ibn Ezra lamenta vivir «entre lobos, habitantes de un desierto en el que / ni tan siquiera han escuchado la palabra ‘hombre'»; (p. 164, v. 10). El poeta luego le dice a su propio corazón que se vaya, pero este responde: «los ríos de la bondad se han secado«; (p. 165, v. 14) debido a la ausencia de amigos en el norte de España. Cada vez más aislado de tales amigos, Ibn Ezra escribe cerca del final del poema: «¡que la paz sea con ellos! que muy lejos me quedan, / pero tocan de cerca a mi corazón»; (p. 165, v. 18).

En el cuarto poema, “Cuando me viene a la memoria / mi juventud”, Ibn Ezra vuelve a enfatizar su tristeza actual comparándola con la felicidad que vivió en Granada. De joven, el poeta contemplaba un futuro que él mismo forjaría y disfrutaba de la estima de sus amigos cercanos, “aguardando como rocío las palabras de mi boca” (p. 167, v. 6). Sin embargo, el destino se volvió contra él inexplicablemente, causándole a Ibn Ezra un sufrimiento irremediable: “En mis entrañas siento dolor, pero ¿de qué sirve, hermanos míos, que se encienda mi ira contra el Destino?” (p. 167, v. 13). El texto utiliza imágenes de los sentidos físicos para comunicar esta angustia. Como resultado, Ibn Ezra recuerda haber crecido entre sus hermanos en Granada, «cuya boca me sabía a miel y me olía a mirra» (p. 167, v. 4). Por el contrario, más adelante en el texto pregunta: «¿Cómo podré ver sin ellos [mis amigos], si se han oscurecido las estrellas de mi alma?» (p. 167, v. 12).

De manera similar, en “¿Hasta dónde tendrán que caminar mis pies / por el destierro sin encontrar descanso?” (pp. 168-169), el último texto que estudia este artículo, Ibn Ezra resume su exilio geográfico y físico quejándose de la amargura y la soledad de su vida lejos de Granada. Comunica en términos físicos el impacto de un destino fuera de su control, comparando sus lágrimas con “las aguas de Noé” y diciendo que tales lágrimas son “de torrentes de azufre… / pues fluyen para abrasar mi corazón” (p. 168, v. 7). Además, el poeta describe las regiones de Castilla y Aragón como un páramo intelectual donde nadie lo entiende:

Si pudiera encontrar en mi destino un hombre

inteligente, olvidaría incluso sus delitos.

Corro de ciudad en ciudad, y encuentro las tiendas

de la estupidez tensadas por manos de los hombres (p. 168, vv. 14-15).

Debido a su infructuosa búsqueda de compañeros afines, Ibn Ezra se jacta de su superioridad sobre los poetas de la Iberia cristiana que lo imitan. Mientras que su voz es «el rugido de un león», las de otros escritores son «el ruido de perros a punto de ladrar»; por lo tanto, se consuela afirmando: «mis versos perdurarán mientras el sol gire / en su órbita, pero serán olvidados por completo» (p. 169, vv. 23, 24). Junto con el olvido de estos poetas no identificados e inexpertos, Ibn Ezra también fantasea con un regreso a Granada recordando a sus amigos de allí y el entorno físico de la ciudad.

El poeta dramatiza entonces su exilio comparándolo con el cautiverio babilónico de los judíos bíblicos, exhortándose a sí mismo respecto al recuerdo de sus amigos: “¡Olvídese mi diestra si los olvido, y si, privado de sus rostros, quiero alegrarme!” ( p. 169, v. 30). En el Salmo 137, el salmista señala cómo los israelitas lloran junto a los ríos de Babilonia cuando recuerdan a Sión, es decir, Jerusalén. El narrador bíblico proclama entonces que si descuida recordar Jerusalén, “que se seque mi diestra; / que mi lengua se pegue a mi paladar” ( Biblia de Estudio Judía , Salmos 137.5–6). Mientras que los ríos babilónicos provocan lágrimas en los israelitas exiliados, el recuerdo del río Genil en Granada inspira a Ibn Ezra a escribir con melancólico anhelo:

Si me condujera de nuevo mi Dios a Granada,

serían dichosos mis caminos,

y me saciaría de las aguas del Senir (del Genil), puras hasta

cuando bajan turbios los torrentes deliciosos (p. 169, vv. 31–32).

Senir era el nombre con el que los amorreos, uno de los pueblos que habitaban Canaán, identificaban el monte Hermón, situado en la región fronteriza entre el actual Líbano, Siria y los Altos del Golán, controlados por Israel. En una nota entre paréntesis en su traducción, Sáenz-Badillos y Targarona Borrás sugieren una equivalencia entre el río bíblico y el Genil (p. 169; véase más arriba). Además, su glosa marginal a esta nota dirige a los lectores al Salmo 36.9, donde, como señalan Adele Berlin y Mark Zvi Bretter en su propio comentario, el «manantial refrescante» del que Dios permite beber a los humanos es el río vivificante que fluye del Templo (1307, nota al Salmo 36.8-10). Mediante esta comparación con un manantial en Jerusalén, Ibn Ezra atribuye poderes sagrados al Genil como fuente de vida, opuesta a la esterilidad simbólica de las tierras de su exilio.

A través de sus referencias al duelo exílico por Jerusalén, descrito en el Salmo 137, y a la visión idealizada de Granada por parte de Ibn Ezra, también imaginada en el exilio, el poema «¿Hasta dónde tendrán que caminar mis pies…?» es un punto de partida adecuado para concluir este artículo. Su análisis, así como el de las obras anteriores, ha puesto de relieve el impacto del desplazamiento físico y emocional del poeta en su cosmovisión. De este modo, el estudio también ha intentado mostrar cómo las preguntas sobre las relaciones problemáticas con sus hermanos e hijos, que Ibn Ezra deja sin respuesta, contribuyen a la naturaleza evocadora de los poemas, incitando al lector a preguntarse por las causas de esta enemistad. Dada la escasez de detalles biográficos en estos textos, se imaginan relaciones tensas por la coerción religiosa, así como por resentimientos intrafamiliares, celos mezquinos y otras inseguridades. Además, a la luz de las tribulaciones que Ibn Ezra sufrió debido, al menos en parte, a su identidad judía, estos poemas también cuestionan el problemático mito de la convivencia armoniosa entre musulmanes, judíos y cristianos en al-Ándalus. Los lamentos de Ibn Ezra, referentes al exilio babilónico de los judíos bíblicos y a su añoranza de Granada, describen otra realidad de la España medieval, enfatizando la impermanencia, la marginación y el exilio que durante siglos caracterizaron la existencia de los judíos allí.

Obras citadas

Brann, Ross. El poeta arrepentido: ambigüedad cultural y poesía hebrea en la España musulmana . Baltimore: Johns Hopkins University, 1991.

Berlin, Adele y Marc Zvi Brettler. Notas al Salmo 36. The Jewish Study Bible , 2.ª ed ., Oxford University Press, 2014, pág. 1307.

Brody, Heinrich. Introducción y notas a la introducción. Ibn Ezra, Poemas selectos de Moisés Ibn Ezra , págs. XIX-XXXV.

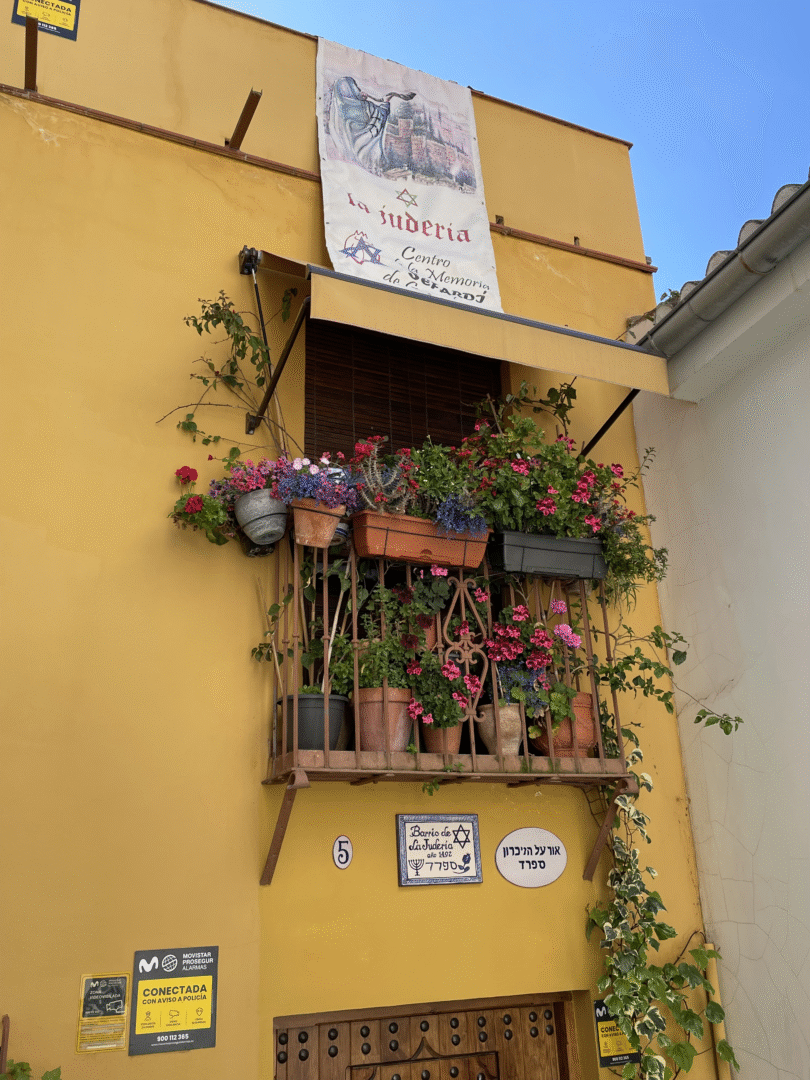

Cano Pérez, María José. “La judería de Granada en los textos”. Granada y la memoria de su judería: Punto de debate , editado por Miguel Ángel Espinosa Villegas. Granada, España: Editorial Universidad de Granada, 2022, págs. 91–113.

Gerber, Jane S. Los judíos de España: Una historia de la experiencia sefardí . Nueva York: The Free Press, 1994.

Greenstein, Edward L. Notas de Job 19. La Biblia de estudio judía , págs. 1522–24.

Ibn Ezra, Moisés. Kita̅b al-muḥa̅ḍara wal-muda̅kara ( Libro de la disertación y el recuerdo ), vol.2. Traducido por Montserrat Abumalham Mas. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Filología, 1986.

Poemas selectos de Moisés Ibn Ezra ( Maḥberet Me-Shire Mosheh Ben Yaʻaḳov Ibn ʻEzra ). Editado por Heinrich Brody, traducido por Solomon Solis-Cohen. Filadelfia: Sociedad de Publicaciones Judías de América, 1934 .

La Biblia de Estudio Judía . Editada por Adele Berlin y Marc Zvi Brettler, 2.ª edición. Nueva York: Oxford University Press, 2014.

Navarro Peiró, Ángeles. «Mošé ibn ‘Ezrá: El poema de los dos exilios. Sefarad , vol. 61, n.º 2, 2001, págs. 381–93.

Ray, Jonathan. La vida judía en la España medieval: Una nueva historia . Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 2023.

Sáenz-Badillos, Ángel y Judit Targarona Borrás, editores. Poetas hebreos de al-Andalus (Siglos x-xii): Antología . 3ª edición. Córdoba, España: Ediciones El Almendro, 2003.

Scheindlin, Raymond P. “Moisés Ibn Ezra”. La literatura de Al-Ándalus , editado por María Rosa Menocal, Raymond P. Scheindlin y Michael Sells. Nueva York: Cambridge UP, 2000, págs. 252–64.

* Matthew D. Warshawsky es profesor de español en la Universidad de Portland y autor, más recientemente, de De nuevos cristianos a nuevos judíos: Textos españoles del siglo XVII en defensa del judaísmo (LinguaText, 2024). Presentó una versión anterior de este artículo en español en la conferencia de la Asociación de Lenguas Antiguas y Modernas del Pacífico en noviembre de 2024. Agradece a Mark Bennett, director del programa de Colegios Independientes de Artes Liberales en el Extranjero (ILACA) de la Universidad de Willamette en Granada, España; a María Ortega Titos, coordinadora del programa ILACA en Granada; a Olga Ruiz Morell, Aurora Salvatierra Ossorio y María José Cano Pérez, profesoras del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada; y a David Wacks, profesor de español en la Universidad de Oregón.

Fuente: https://www.sephardichorizons.org/

Nos permitimos añadir a este artículo, también relacionado con el exilio y la añoranza, el poema «Soledad», para disfrute de los lectores:

Un palomo, que anida en la copa de un árbol

en huerto perfumado, ¿por qué se lamenta?

Sus fuentes no se secan frente a él

y la sombra de una palmera protege su cabeza,

sus pichones zurean frente a él

y les inculca el canto de su boca.

Llora, palomo, llora por el exiliado, cuyos hijos

están lejos y no les proporciona su alimento,

y no ve a quien ve sus rostros

ni puede preguntar má que al adivino y hechicero,

gime por él y laméntate de su destierro,

y frente a él no muestres alegría y regocijo,

¡vamos, dale tus alas para que vuele

Hacia ellos y pueda amar el polvo de su tierra!

Poesía secular Hispano-Hebrea, Federico Pérez de Castro, p. 295